舆论热议啥是佩奇珍贵文物“冲动”出海激怒公众

- 来源: 编辑:admin

原标题:一周文旅观察:舆论热议啥是佩奇 珍贵文物“冲动”出海激怒公众

2019年1月14日至2019年1月20日,人民网舆情数据中心众云大数据平台监测显示,舆论聚焦于文化传播、文物保护等话题。本周,一则贺岁电影宣传短片爆红,《啥是佩奇》的刷屏表现出大众舆情对文化影片宣传温情,表达爱与关怀的高度认可。文物保护方面,国宝级文物《祭侄文稿》出借日本展览引发争议,舆论议题反映出公众对文物保护的明确诉求。此外,文化传播层面,舆论还关注国际文化交流,2019全球“欢乐春节”活动启动,文旅融合成为热点话题。细究三个舆论热点,对其的讨论在过去的一周占据了舆论场的大部分声音,但无论外在表现形式如何,其根源正是人们表达出了个人、家国文化基因、文化记忆、文化自信的强烈情感诉求。

《啥是佩奇》刷屏,文化作品呼唤温情

舆情概述

1月17日晚间,一则电影预告宣传短片《啥是佩奇》在网络爆红,讲述了一位居住在大山里的爷爷费劲周折给城里的孙子准备新年礼物——“小猪佩奇”的故事,短片关于爱与亲情的呈现和折射出的文化底蕴,引发网民思考和舆论热议。

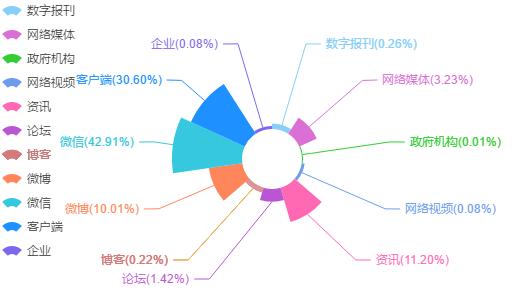

舆情传播

图:《啥是佩奇》舆情传播走势图 (来自众云大数据平台)

图:《啥是佩奇》舆情传播渠道统计(来自众云大数据平台)

图:《啥是佩奇》网民信息热词词频统计(来自众云大数据平台)

1月17日下午四点,微博用户“电影小猪佩奇过大年发布”推出短片《啥是佩奇》。当日晚间,该短片集中在自媒体端进行传播,微信端更是刷屏朋友圈。加之,明星微博转发引爆舆论,18日达到传播峰值,19日热度居高不下。

阿里的温情营销感动舆论,感动网民。短片《啥是佩奇》描述了执拗又不善于表达的爷爷用行动把最好的礼物送给孙子,这份来自亲人的用心让公众深刻感受到爱的力量。人民网发布文章《啥是佩奇?不重要!》谈到:文化代沟固然可以引发欢笑,但也从侧面提醒晚辈们“常回家看看”是最大的尽孝。

现象级短片背后的刻意和拙劣引发热议。有观点认为短片严重夸大了城乡鸿沟。在当前社会发展背景下,农村信息传播和文化理解不至于产生此番隔阂,并认为该片消费农村,所谓温情是城市精英分子的“自嗨”。《新民周刊》发布文章《<啥是佩奇>一夜刷屏,赢在哪里?》就呈现了对该片的吐槽“一桩做作的生意”,称其过于追求戏剧效果,夸大城乡差异。

有争议才有热度,媒体人的吐槽本身就是短片传播的推动力。

舆情点评

《啥是佩奇》一夜爆红的原因有三点:一、情感主题占据传播优势。短片的一个重要主题是亲情,拥抱亲情、呈现温暖、爱的呼唤、亲情关怀则是内容主线。恰逢农历春节行即将来临之际,短片的发布更易引起人们强烈的情感共鸣。二、旧瓶装新酒,胜在内容吸引力。导演并没有用传统的语言煽情来博取大家的感性关注,而是配合“啥是佩奇”的悬疑剧情和欢乐朴实的叙事语言,略显“土味”的诙谐表达,为大众所接受和喜爱。三、又见流量红利。“佩奇”形象本身自带流量,短视频宣传手段有较强的可看性,提高了传播效率。

《啥是佩奇》反映出一定的现实问题,影片爆红后网民也将目光投向更深层面,比如城乡文化落差,代际关系中的情感表达,农村空巢老人的孤独等主题。这不仅仅是社会关注和网友思考的焦点,也展现了大众舆情的期待心理,如缩小城乡差距,乡村振兴;回归家庭和亲情,关爱空巢老人等,体现出舆论对社会现实的思考。

媒体和网民对事件接受标准呈现差异:部分媒体观点质疑影片展示的流行文化传播效率低的真实性,认为即使在农村,也不可能产生如此大的文化鸿沟。但网民对短片的接受度更高,肯定影片带来的温情思考,认为影片在营造喜剧氛围时,荒诞与不写实也是情有可原的。

《祭侄文稿》出借日本,台北故宫惹争议

舆情概述

早在2018年11月24日,台北故宫在社交媒体宣布向日本出借颜真卿真迹《祭侄文稿》展出时,就已经引发公众质疑。2019年1月16日,《祭侄文稿》在日本东京国立博物馆展出,再次掀起舆论的讨论热潮。

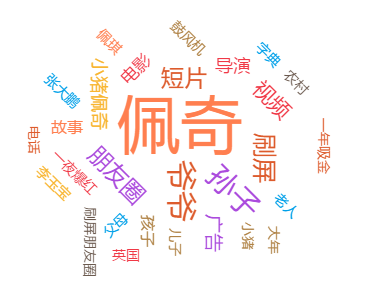

舆情传播

图:“《祭侄文稿》出借日本,台北故宫惹争议”舆情传播走势图 (来自众云大数据平台)

图:“《祭侄文稿》出借日本,台北故宫惹争议”舆情传播渠道统计(来自众云大数据平台)

图: “《祭侄文稿》出借日本,台北故宫惹争议”网民信息热词词频统计(来自众云大数据平台)

1月15日,台北故宫针对此前饱受争议的《祭侄文稿》借展事件作出解释,话题达到传播高峰。16日,《祭侄文稿》如期在东京展出,舆论哗然,台北故宫博物院再次回应,网民舆论质疑声浪不断。本次事件微信、新闻客户端为话题主要传播渠道,微博与资讯网站热议不休,导致该事件曝光率持续上升。

媒体科普《祭侄文稿》到底有多珍贵?媒体及时向大众科普《祭侄文稿》的珍贵性,东方网?新视角发布文章《颜真卿泣血写下的<祭侄文稿>,到底有多珍贵?》指出:《祭侄文稿》是罕见的唐代书法真迹。在中国,宋元以前保留的书画真迹不多,历经战乱还能流传至今的书画基本上为稀世珍宝。此外,《祭侄文稿》是安史之乱后颜真卿面对侄子的遗骸,怀着无比悲愤的心情,字字泣血写下的祭文,体现了书法与情感的合二为一,也是人品与字品的高度契合,具有极高的艺术价值。

1261岁的纸,展一次伤一次。《中国日报》发布文章《颜真卿<祭侄文稿>被借给日本展出,网友为何气哭了?》文章站在媒体立场表示对台北故宫博物院外借《祭侄文稿》的痛心和愤怒,《祭侄文稿》被誉为“天下第二行书”,已问世1261年,是书法家颜真卿的真迹作品,而纸质文物的保存受制于自身材质和环境的影响相当艰难,因此可见其珍贵程度,可谓“展一次伤一次”

舆情点评

台北故宫博物院将《祭侄文稿》出借日本,最大争议点在于珍贵文物是否该出借?本次出借的文物具有国宝级价值,纸质文物本身脆弱,维护保存难度大,展览容易受损或缩短寿命,因此舆论认为不宜外借。此外,台北故宫博物院文物借展也需依照当地法定程序,这也成为舆论的重点关注。

无论是展出,还是出借,文物受到的保护程度才是舆论最为关注的核心点,台北故宫顾左右而言他,难获认同。首先,台北故宫回应称“文物状况稳定,适合展览”;还表示“应特定展览主题出借典藏文物,并于展期内限期展出,属国际博物馆间常见的馆际合作形式”,未能触及公众的核心关注点,并不利于平息舆论。事实上,两岸公众最为关心的则是如何保证文物在出借过程中不受损伤,台北故宫对此却仅以专家结论“适合展出”以及“符合审议程序”等草草带过,正是引发舆论质疑的关键。其次,台北故宫先前解释《祭侄文稿》外借理由是前任院长任期内谈定的交流展,之后冯院长辟谣,前后的矛盾表述造成公众对台北故宫的信任度动摇。

2019年全球“欢乐春节”活动启动,文旅融合成最大亮点

舆情概述

1月16日,2019年“欢乐春节”全球启动仪式暨新闻发布会在京举行,文化和旅游部部长雒树刚宣布2019年全球“欢乐春节”活动正式启动。活动将以文旅融合为主线,突出展示中国春节文化中的精神标识,打开文化和旅游发展与创收思路,增进国际社会对中国的了解。

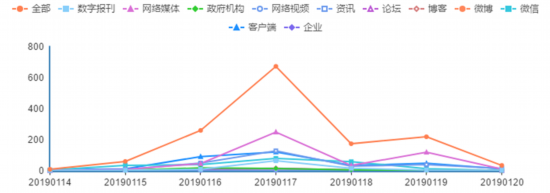

舆情传播

图:“2019年全球‘欢乐春节’活动启动,文旅融合成最大亮点”舆情传播走势图 (来自众云大数据平台)

图:“2019年全球‘欢乐春节’活动启动,文旅融合成最大亮点”舆情传播渠道统计(来自众云大数据平台)

图:“2019年全球‘欢乐春节’活动启动,文旅融合成最大亮点”媒体报道热词词频统计(来自众云大数据平台)

报道活动内容规模及意义。央视网发布文章《文旅部:共迎“中国年”2019年全球“欢乐春节”启动》,文中指出“欢乐春节”携手世界各地近千家合作伙伴,活动涵盖文艺演出、展览、庙会、非遗互动、讲座论坛、冰雪龙舟等30多种类型。人民网在《全球共享“欢乐春节”》一文中,援引文化和旅游部部长雒树刚的话,道出活动的重要意义:“我们将在‘欢乐春节’中坚持讲好中国故事,进一步增强各地公众对中华文化的认知度和认同感,使各国公众有更多机会体验和分享以春节文化为代表的中华优秀传统文化,理解和认同其中所倡导的‘天人合一、革故鼎新、团圆共享’等价值理念。”

聚焦文化和旅游融合发展。《中国青年报》发布文章《2019年“欢乐春节”将闪耀全球,文化和旅游融合成最大亮点》,文章指出2019年全球“欢乐春节”活动将以文化和旅游融合发展为主要目标,开展形式多样、内容丰富的文化和旅游展示、体验活动,扩大中国文化和旅游影响力,吸引更多游客入境旅游,同时打造生动、丰富、精彩的中国文化和旅游形象。可见中国文化和旅游的发展正在开拓边界,打开思路与视角,提升国际影响力。

舆情点评

中央级媒体积极传播,形成正面舆论声势。中央级媒体集中报道2019年全球“欢乐春节”活动,增强了活动的传播度,同时奠定了正面舆情的传播声势,使公众能够用开放、期待的目光了解活动内容、关注活动进程,并理解全球“欢乐春节”活动的深远影响。人民网、光明网、中国新闻网等多家媒体都对活动进行转发报道,并肯定了“欢乐春节”活动对传播我国传统文化精神内涵,塑造良好文化和旅游大国形象的意义。

(责编:刘颖婕、胡洪林)